課程資料

學術論文口頭報告(即後來的「學術英文口頭報告」)

開課:Marc Anthony 老師

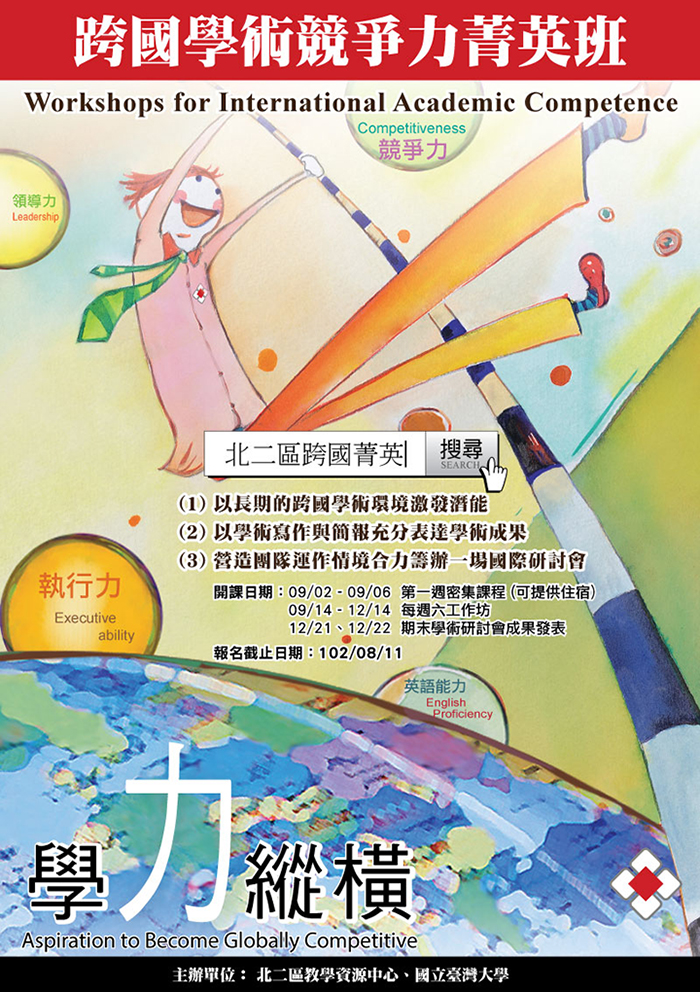

修課年度:102

這堂課是使用老師自編的講義,上課內容包含各種英語演說技巧,像是組織、聲調、速度、停頓等等。並且又特別是針對學術界的口頭報告,畢竟要將艱難的主題講的深入淺出確實需要一些技術。老師常說多數人報告的方式只是模仿前人的作法,但不見得總是好的,以至於我們常聽到一些容易分神的演講,這也是為何需要開一堂課特別訓練的原因了。

上課的內容一開始是一些基本的概念,像是演說的基本理論(ethos, pathos, logos)、如何開頭、還有 PowerPoint 的危害等等,對於平常有在注意的人可能是老生常談吧,所以也有人因為太過忙碌又覺沒有太大收穫而期中退選。但上課後期關於聲調的控制、Chunking 的技巧以及問答時間的控制,自己覺得還算滿值得一學,收穫不少。

上課方式

老師會用投影片講課,但講課時會走進人群,親身示範演說技巧。有時上課會看 TED 等影片然後簡單討論,但整門課的主要目的是完成期末的個人報告。除了平常的上課外,在期末報告之前,還會和老師約 1 對 1 訓練的時間,一起討論並改善自己的演說。

上課時同學分成小組坐,雖然沒有固定組員,不過大家好像會有習慣坐的地方。愈到後期小組討論的時間越長,通常每人會各自準備自己報告的一小部份然後其他同學再給評語。

考試作業

平常助教會算出席,除此之外,作業都跟期末報告有關,比如說學期中會先寫 introduction 的講稿,不過據說主要的成績都是直接由期末報告的結果來決定。另外期中並沒有特別的考試或報告。最後幾周都是報告的時間,所以我選了很早的位置,早早結束這堂課的作業。

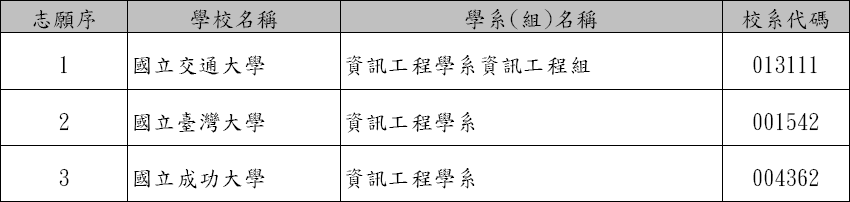

期末報告的主題可以是自己的研究,但也有人像我一樣尚未決定研究主題,所以也可以報告其他人的研究等等,像我就選了個跟資安有關的密碼議題來報告。

報告時也要準備一些問題讓不同領域的同學得以提問,不過因為大家的報告通常很有趣,所以往往會有很多人提出其他問題。報告完還可以得到同學們和老師的 feedback。

結語

其實本來沒有想繼續寫修課心得的,不過因為修到最後真的很開心,所以忍不住就繼續寫了下去。這堂課最喜歡的地方其實是有機會接觸到各種不同領域的同學,聽各種不同領域的演講。

一開始去加簽時還以為會很難簽,但想不到來的人很少,最後好像是全簽。然而我還是有點擔心如果沒有研究主題會不會無法進行課程,幸好助教和老師人都很好,所以完全沒問題。(後來還因為太常問助教問題而被記得名字了。)

最後期末報告結束時還有個慶祝會,同學還能票選最喜歡的演講,很有幸的得到大家的支持,最後得到一個簡報器作為獎品,真的滿值回票價!希望未來能好好發揮他的功能。記得一位同學說:「你的演說真的很吸引人,平常練習時雖然跟你不同組,但注意力也常會忍不住被拉了過去。」聽了很開心。

表達的能力好像真的很重要,老師說他常有一些商業上的客戶覺得無法昇職的瓶頸是演說能力。經過訓練以後,就被老闆特別挑了出來,而順利發展。但也有客戶因為不喜歡擔任管理職而拒絕結果反而被資遣呢。

整體來說,這是一堂負擔不算太重、有趣、也能學到東西的課。很推薦大家來修。